清代书画险偷运出境,清代书画著录

- 19

- 2025-03-20 11:02:14

- 16

- 清朝末年,是不是有一批古字画流落到民间?

- 清代名人书法碑帖拓印本有何收藏价值?

- 一张老的山水字画是清朝初期的,不是名人的画,请问能卖多少钱?

- 清代书法有哪些特点?

- 清代以前学习书法,主要临摹碑帖,为什么没有碑帖之分?

清朝末年,是不是有一批古字画流落到民间?

一:很多当时的在朝的文物、国宝管理者等监守自盗,害怕被发现焚毁国宝

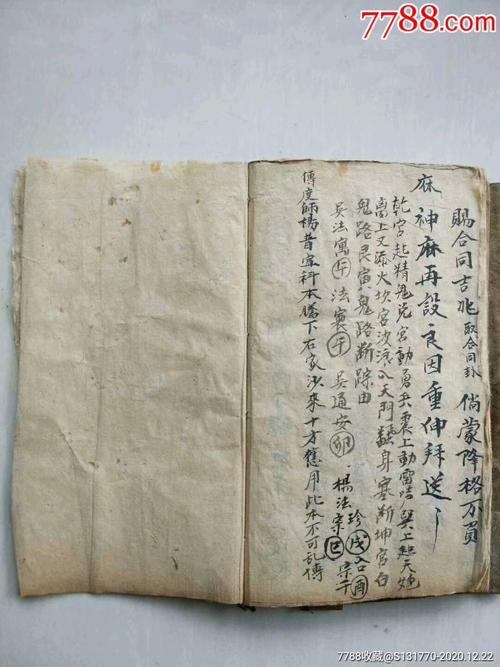

在1911年辛亥革命以后,逊位皇帝溥仪继续在紫禁城内呆了11年,这11年也是故宫文物流失最严重的时期。1923年6月26日深夜,神武门内建福宫的德日新斋起火,共烧毁房屋120间,金佛2665尊、字画1157件、古玩435件、古书几万册。后来清理火场,一个以50万元的价格买下了灰烬处理权的金店,就从中拣出金块金片17000多两。原来随后调查得知,这场引发国宝劫难的大火,是宫内太监和内务府官员为掩饰他们盗窃文物的行为而有意引燃。二:西方侵略者的强盗行为掠夺走大量珍贵海外文物,以及一些试图发国难财的走狗,肆意变卖国宝文物于西方侵略者

火烧圆明园大家都知道,两个著名于世界的强盗一进园中就开始抢劫,还有民国著名的大盗孙殿英,盗了慈禧的陵墓,得到了大量的国宝,此人一边送人来维持自己的仕途,一方面又跟西方侵略者交易,大肆变卖文物,以此获得大量金钱,这无疑是造成国宝大量流失海外或消失的重要原因。三:皇室宗族之人为了生存或充皇室门面,大肆盗走或赏赐他人以致流失

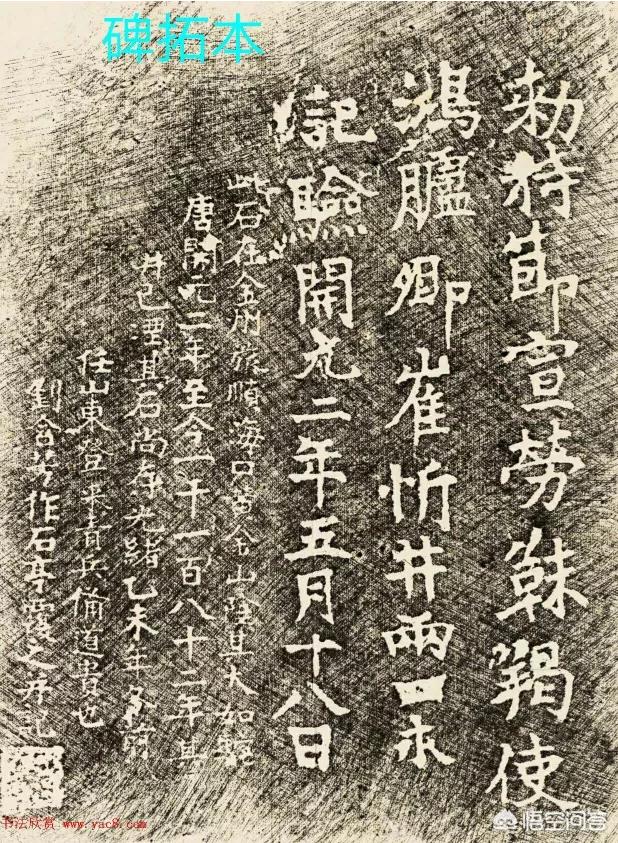

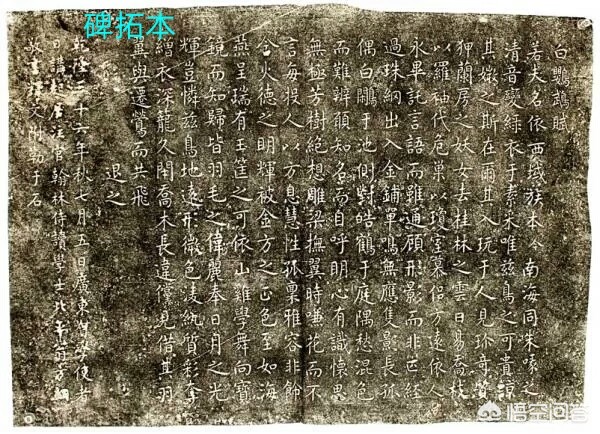

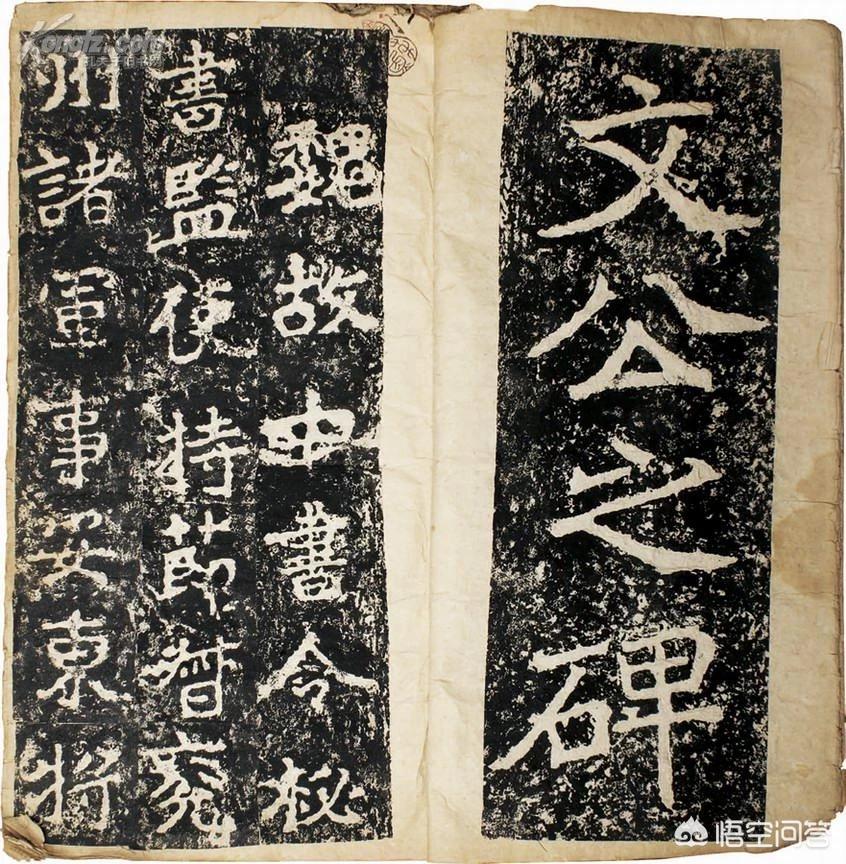

清代名人书法碑帖拓印本有何收藏价值?

是欣赏临摹学习法书的最好的办法。碑帖拓印本虽比不上手书真迹的收藏价值,但得之不易。

碑林石碑拓印,不是随便能够拓到的。石碑字迹,每拓印一次都会对石碑及字迹造成损伤。

碑林贵重石碑文物保护严格,因而早已拓印完成的作品能得到手要很好保存。

一张老的山水字画是清朝初期的,不是名人的画,请问能卖多少钱?

类似于现在的地方小名头,这样的画价格跟画的水平高低,尺幅大小,品相好坏,年代都有关系,但可以肯定的是这样的画没人炒作,价格偏低,相当于股票的原始股,空间大,潜力大,收藏价值远高于现在的“名人作品”如有可能请发张照片来看看。

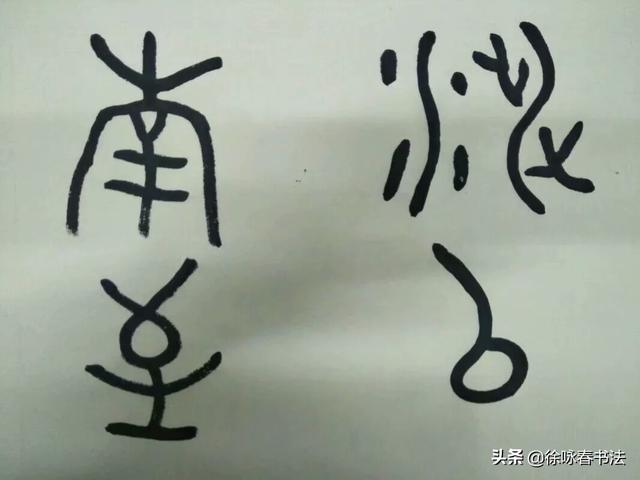

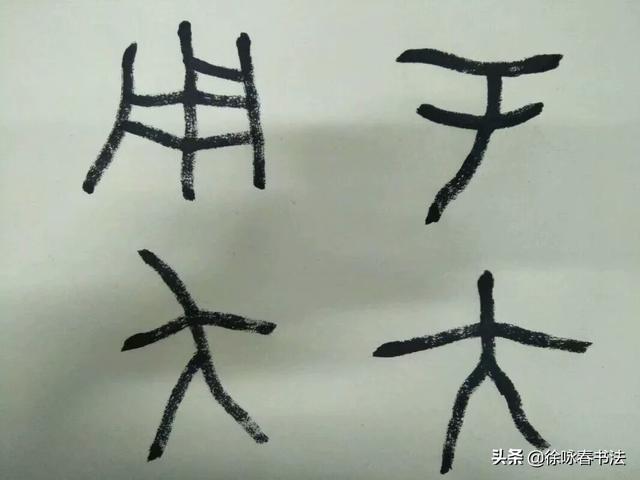

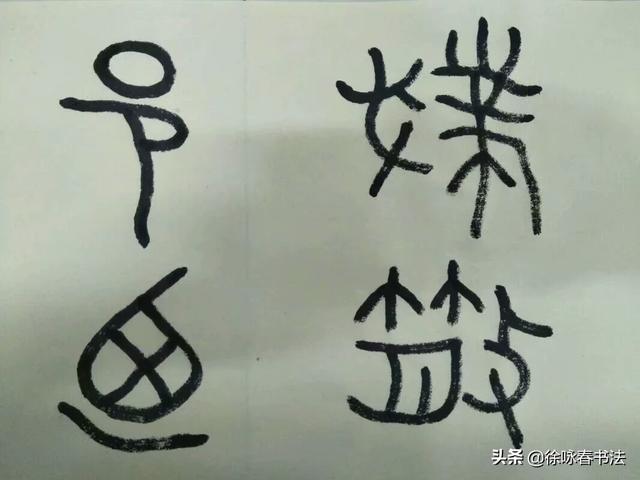

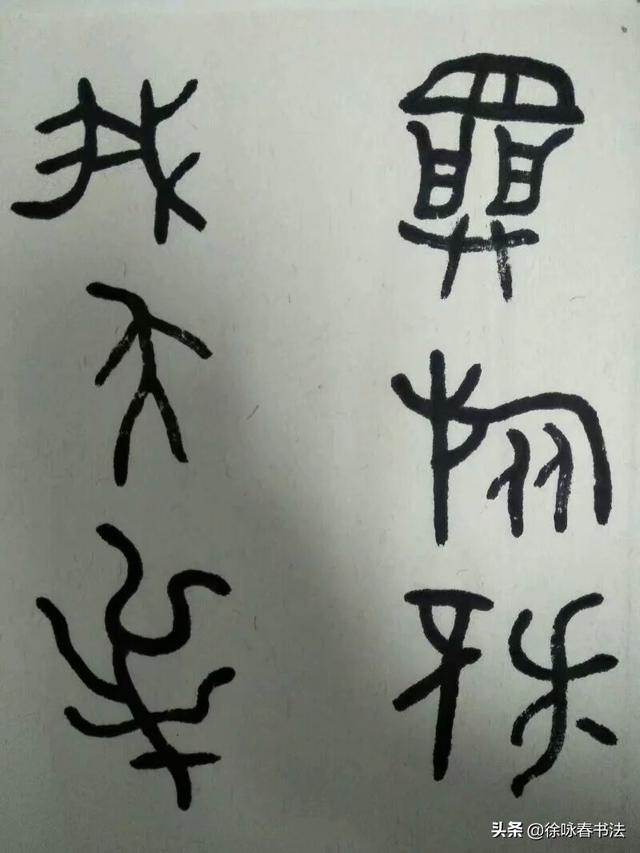

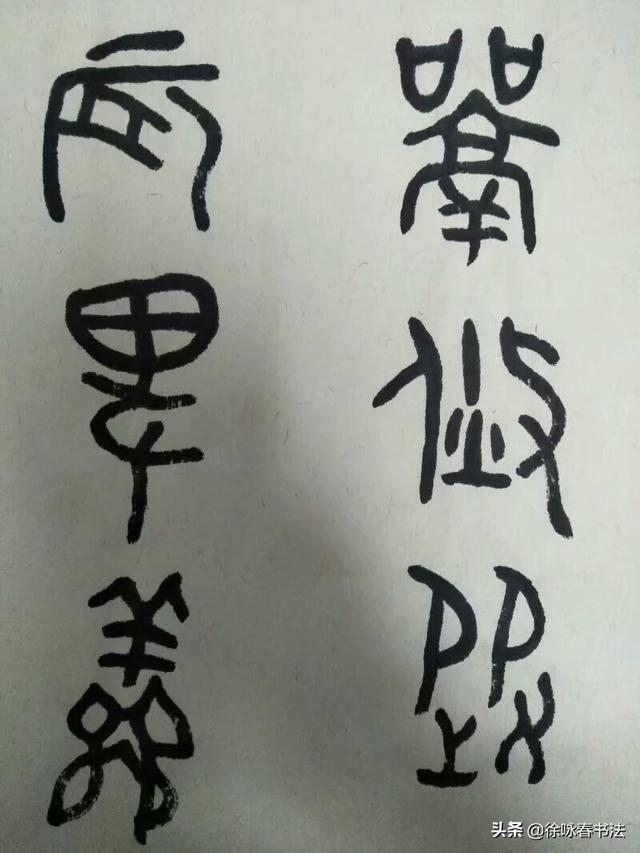

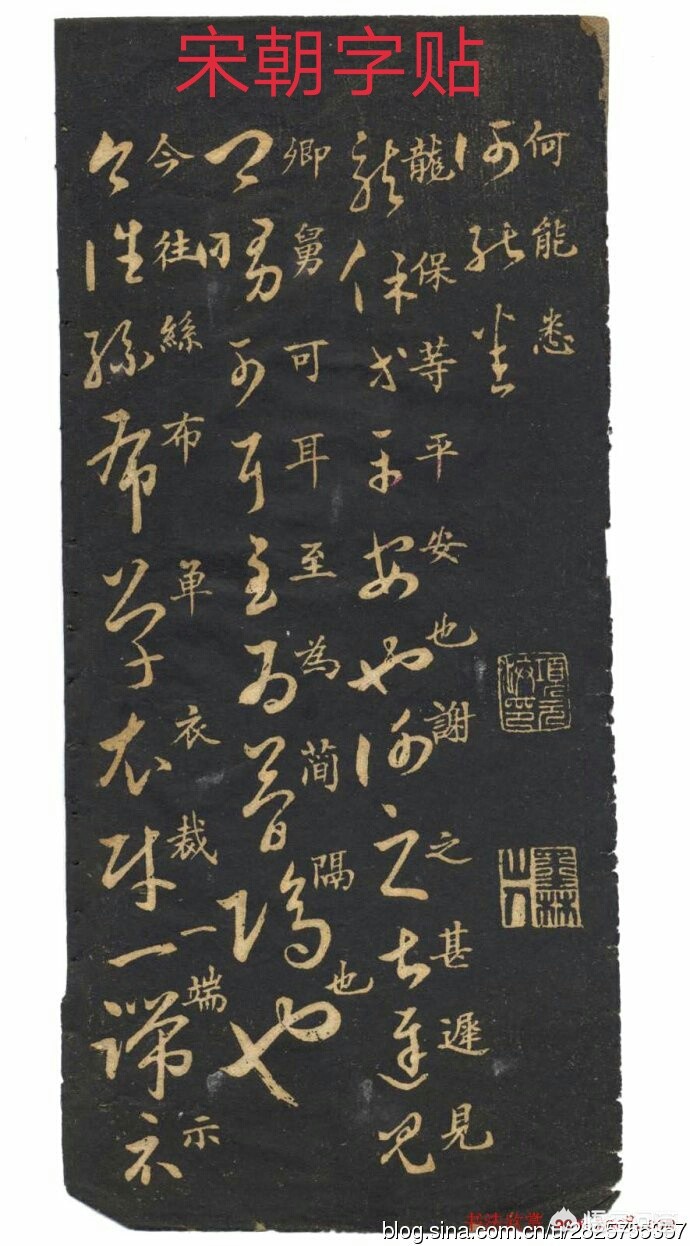

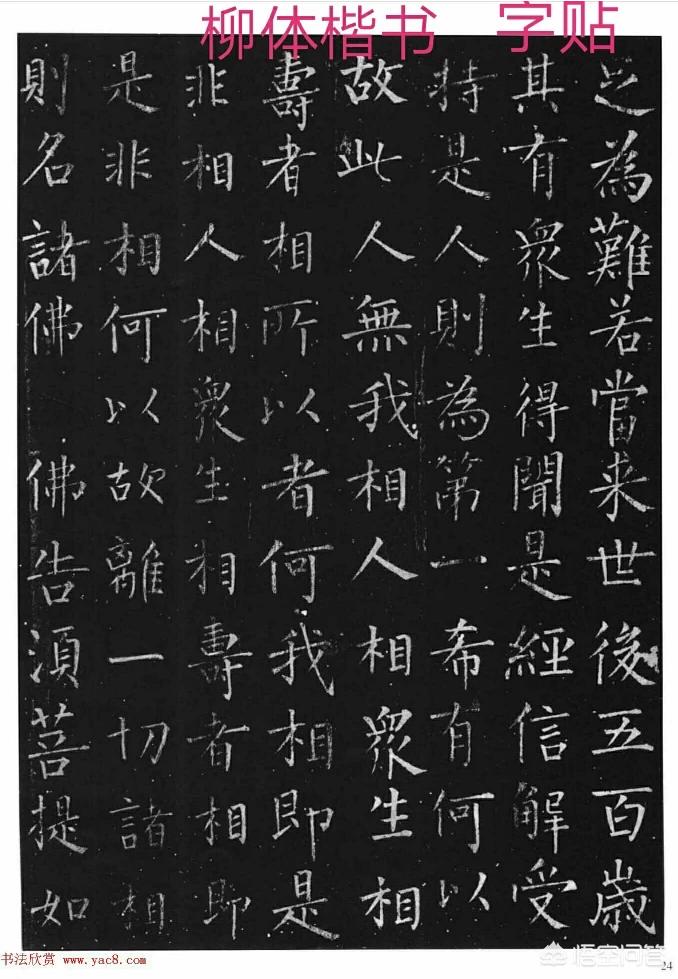

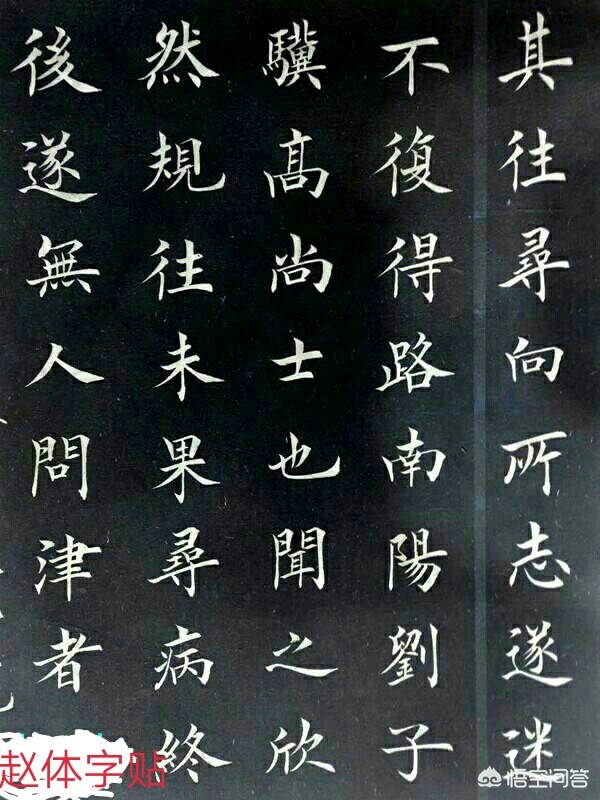

清代书法有哪些特点?

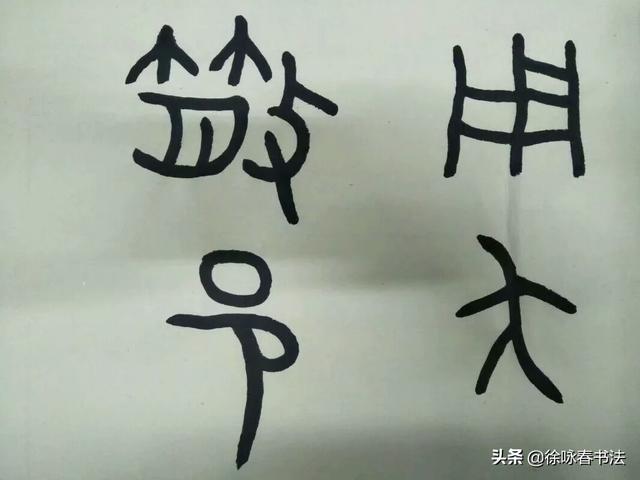

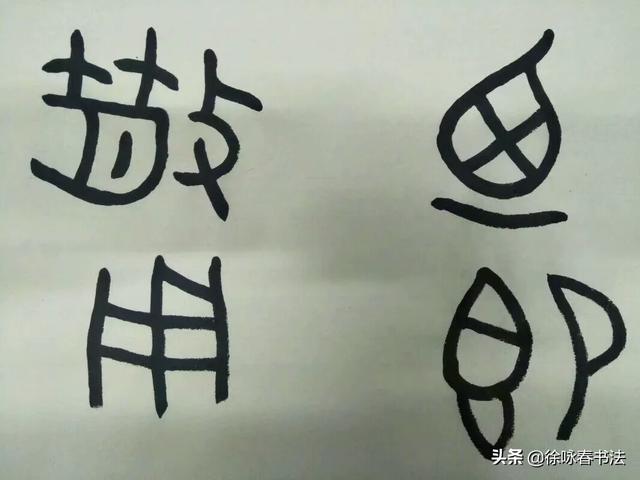

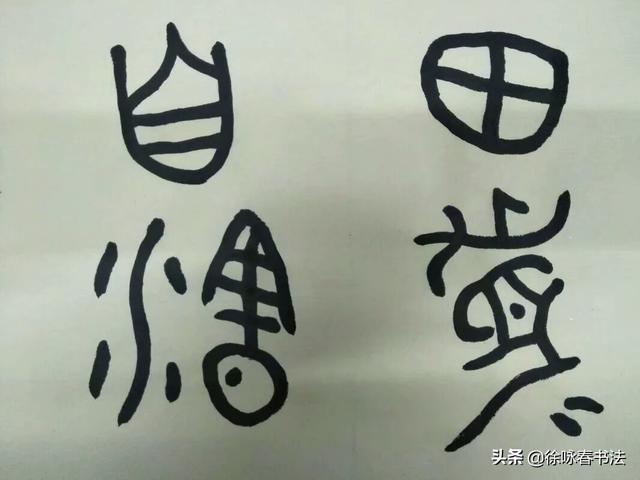

清代书法最大的特点就是碑学兴盛。由于当时碑石出土日多,于是从学汉碑逐步发展为学北碑,北碑包括碑志和造像记。以致清中期书风为之一变,以厚重朴拙流行于世。康有为的“南北书法论”也顺时而生,成为当时的书法指南。清代书法理论也是出了十分活跃的局面,先后出现了笪重光、包世臣、刘熙载、康有为、邓石如等书法理论。特别是清末的何绍基、赵之琛、吴昌硕、沈曾植、章炳麟等书法家,为现代书法留下了可贵的财富。因而说清朝在继承帖学的同时,又开辟了碑学的新天地,成为中国书法史上承前启后的重要时期。它是自宋以后,书法冷落萧条了几百年以后出现的又一个碑学的鼎盛时期。

清代以前学习书法,主要临摹碑帖,为什么没有碑帖之分?

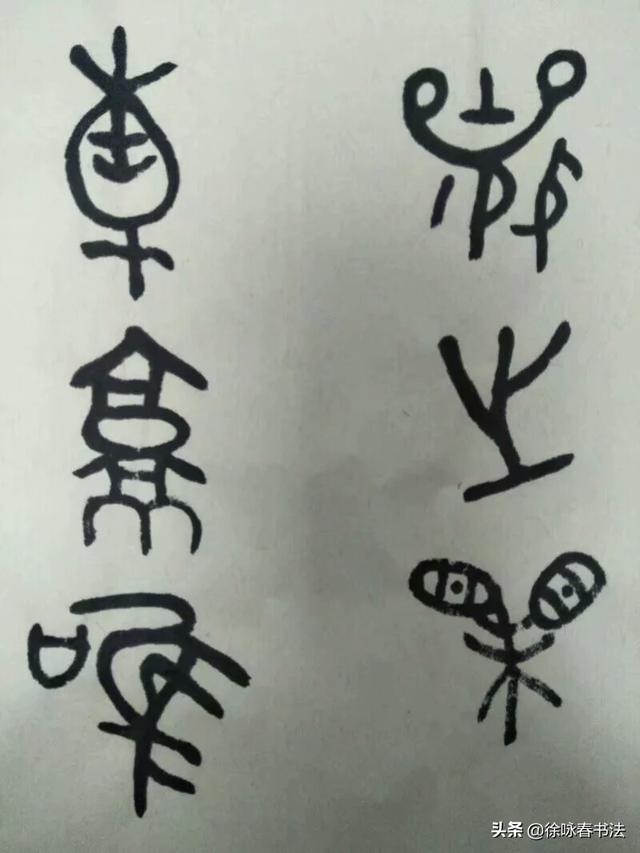

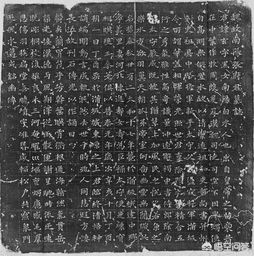

纵观中国历史:夏、商、周、春秋战国到唐、宋、元、明、清,历朝止清的文献挡案都是手抄帖和碑帖,历经解朝换代,战火不断,手抄帖几乎很少。所以到了清朝只能用碑帖临摩书法,没有碑帖之分。

所谓的碑帖,是在清代后期的包世臣,康有为等人所撰写的《艺舟双楫》《广艺舟双楫》中划分出来的。以前学习书法的临习范本,是字帖。

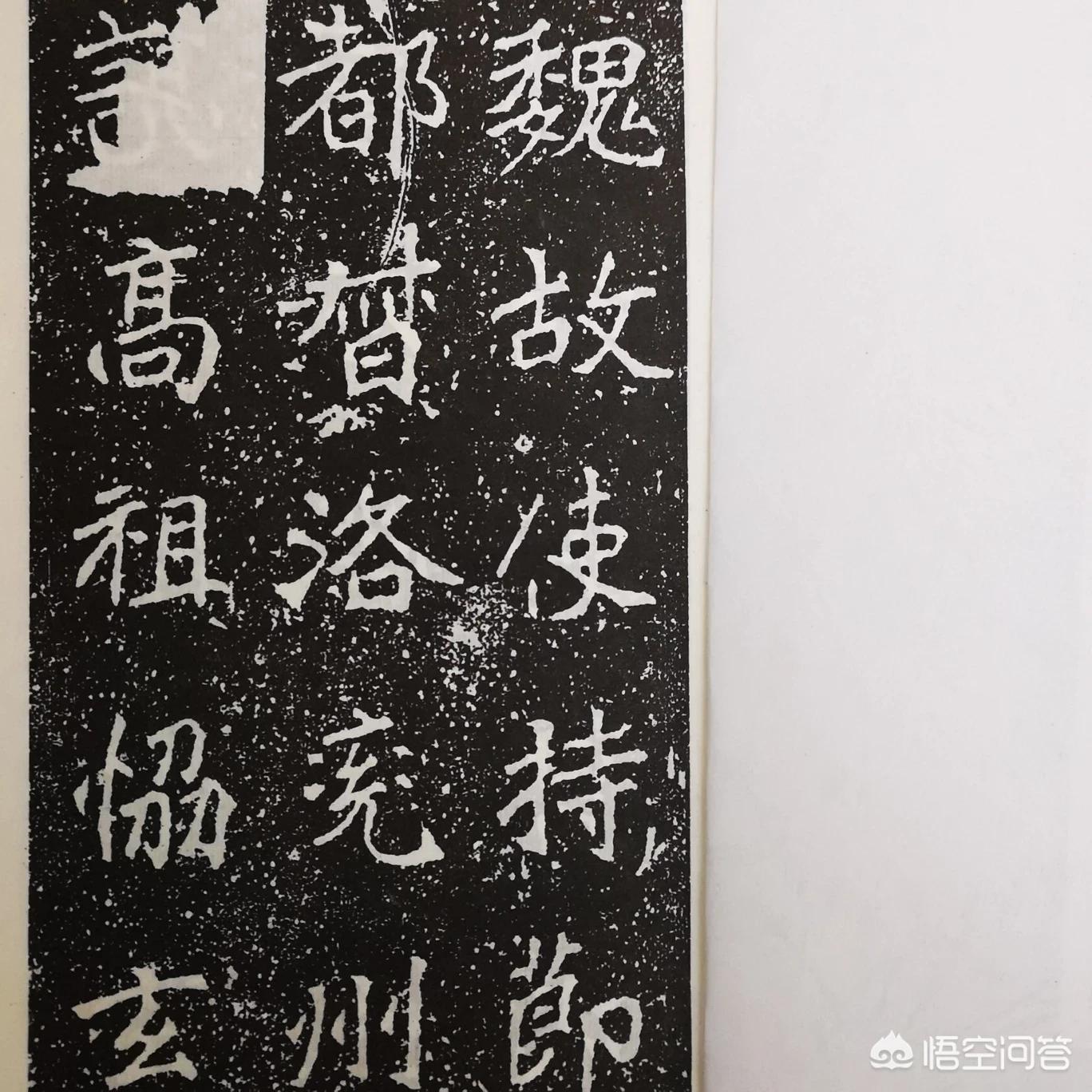

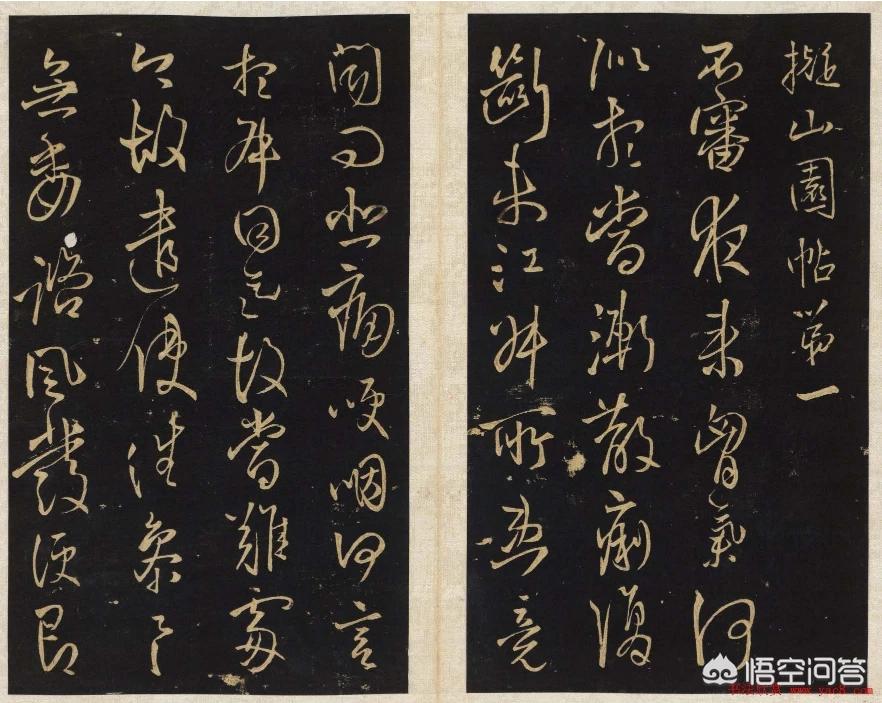

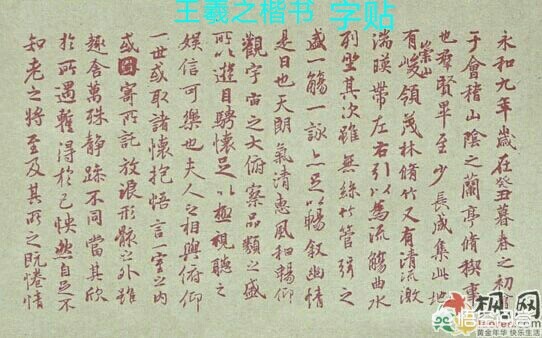

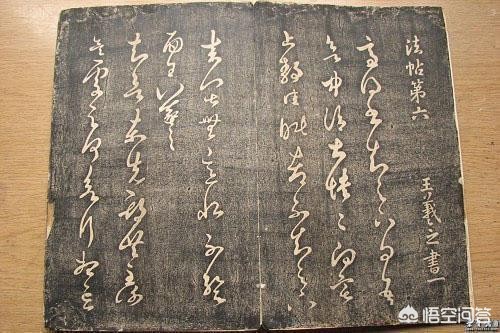

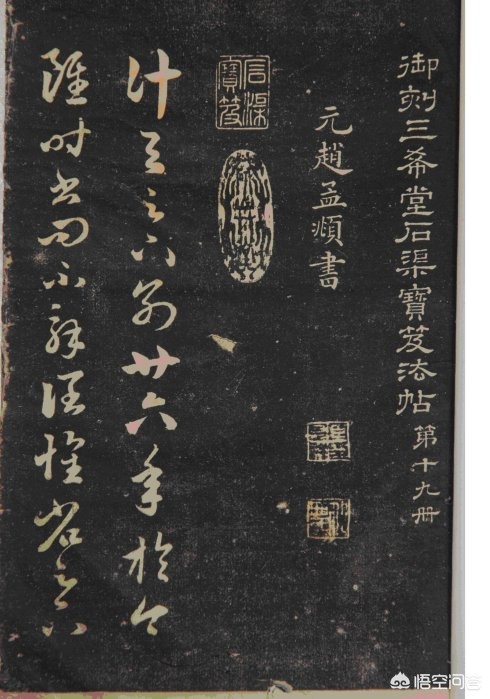

帖和碑是两种不同的东西。帖是以墨迹双钩法刻版制作成拓片。然后装订成册。最著名的字帖是宋代刻制的《淳化阁帖》《大观帖》《绛帖》。明代的《停云馆法帖》《戏鸿堂法帖》。清代的《三希堂法帖》。古代名家的墨迹是很难得见的。普通人学习是由先生直接传授。有线人家的子弟能购买字帖。名门旺族子弟,则有可能有名人墨迹学习。

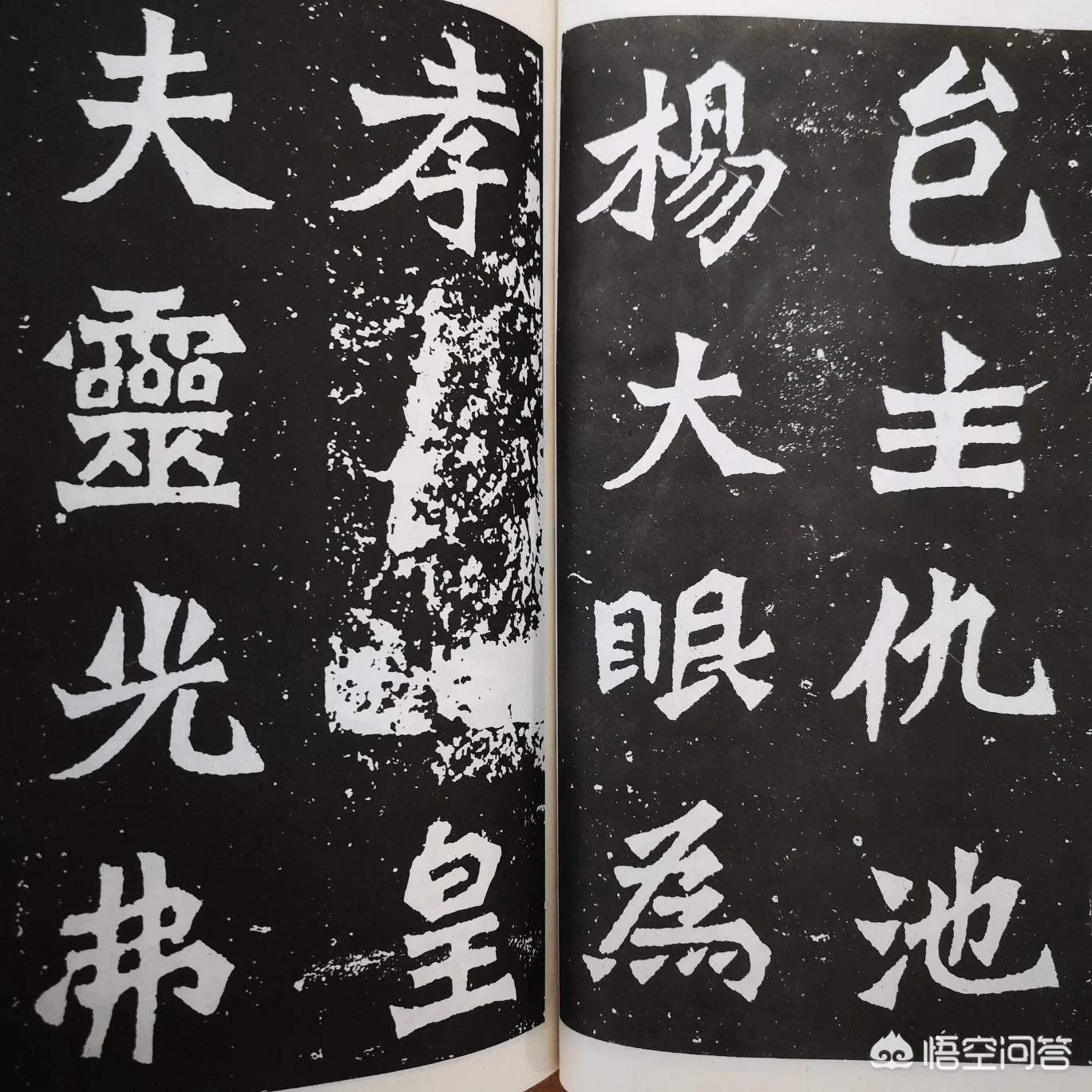

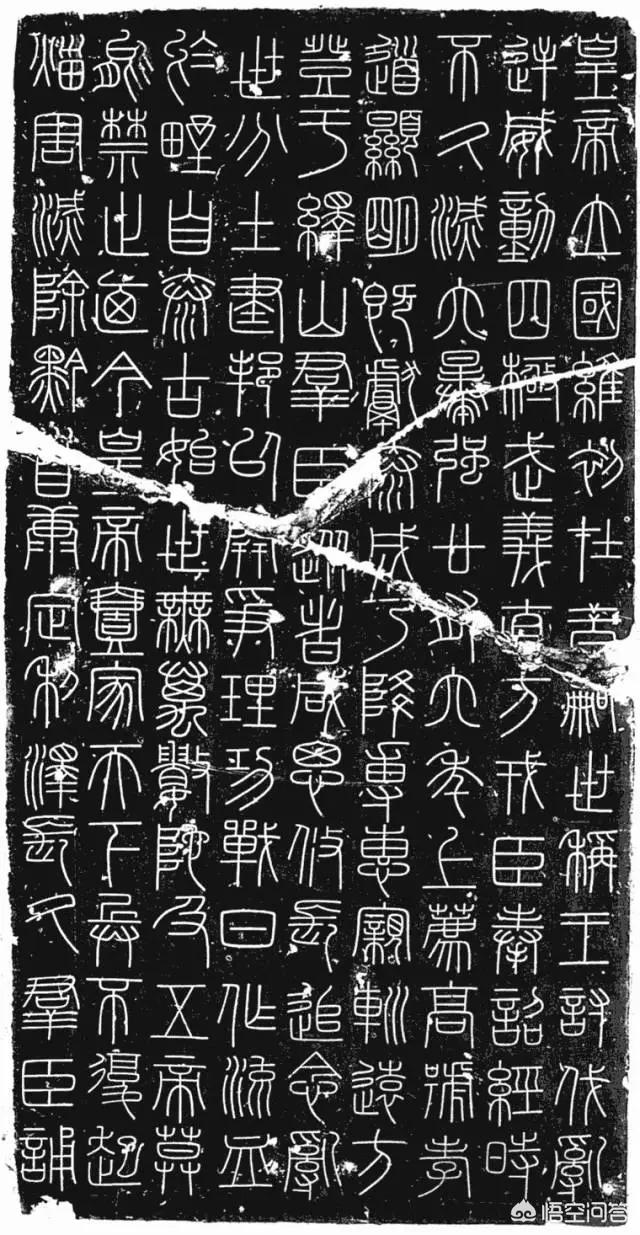

碑是刻在石碑上,拓印下来,然后裁剪装订。碑包括秦时期的篆书,汉代的隶书,南北朝,隋唐等。篆书有《峄山碑》隶书有《张迁碑》《曹全碑》《乙瑛碑》。魏碑,隋碑,唐碑。内容十分丰富。不一一列举。

帖学与碑学,在于各人的喜好。如果喜欢雄强浑厚的大字,学习碑帖。喜欢秀丽清新,那么就学习帖。各种书体都有其优劣。

碑帖是碑和帖的合称,实际“碑”指的是石刻的拓本,“帖”指的是将古人著名的墨迹,刻在木板上或石上汇集而成。在印刷术发展的前期,碑的拓本和帖的拓本都是传播文化的重要手段。

古人,特别是在唐宋明时,书法家辈出,人们学习可以以书法家的真迹为蓝本,进行临摹。

真的书法学习纷争,是在清朝开始的,准确说是从康有为开始的。

古人学习书法,最好能见到真迹,但是真迹哪有那么多,那么好见的,尤其是到了清朝,真迹就更少了。那怎么办呢?只能临碑,毕竟碑比真迹更易保存。

康有为尤其推崇六朝碑学,其一生都在临摹碑学。而康有为在近代影响深远,是各阶层崇拜的对象,其书法理论也产生深远影响。

其实,对于书法的学习,究竟以什么为对象?可以说,众说纷纭,各有道理。我认为,临帖也好,摹碑也好,只要能学其精髓,领会真谛,碑帖都可以,最好能推陈出新,产生更高的成就。

简明扼要的说,碑是下葬用的刻在石头上的文字、墓志铭的碑刻或者摩崖石刻拓本;贴是将名家写在帛或纸上的墨迹原作刻在木板之上或者石上可以多次拓制的拓本,以便广泛流传。所以说碑和贴是有明显区别的。

帖学是相对碑学而言的,宋元明清的贴学,主要是针对宋朝而言的刻贴之风,宋以前书迹的流传主要靠碑刻和临摹,比如唐朝临摹二王的书迹;另外就是刻碑,比如欧、褚、颜、柳等碑刻作品,为了流传便于学习,由宋朝皇家开始刻贴,而后逐步繁荣,到清朝字贴已广泛普及。要说清以前学书法主要临摹碑贴,可能是学习隶、篆或者魏碑体,因为这几种书体临碑拓本可以速成!

无论古代还是现代碑和帖都是有明确区分的,很多人认为拓本是碑,墨迹真迹是帖,这是错误的认识。碑一般是指古代刻在碑、墓志或摩崖等石刻上的文字,书体一般是指篆、隶、北朝时期的楷书和隋唐楷书,比如峄山碑、张迁碑、张黑女墓志等比较正规的书体,文字内容比较也正规,有诏令、公告、碑铭、墓志、记录等等。

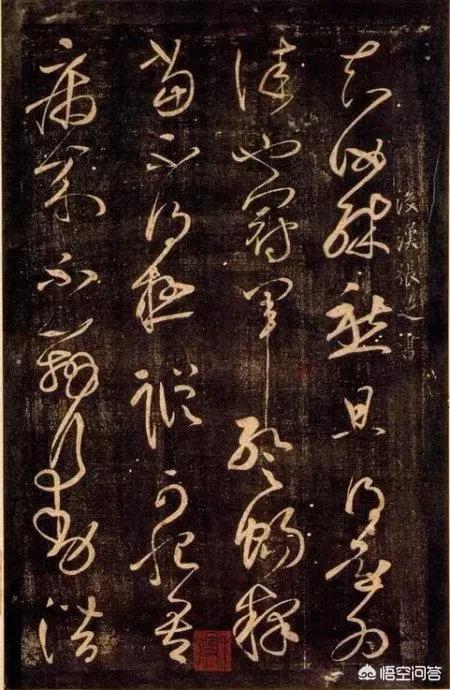

而帖在古代大多也是拓本,著名的有淳化阁帖、三希堂发帖等,这些帖不是刻在石头上的,是照着古人墨迹双钩后翻刻在雕版上大量印刷的,主要书体是行草也有少量楷书,文字内容比较随意,信札、文章、诗词、日记等等。

古人学楷书、隶书、篆字要跟着碑学,而学行书、草书则是跟着帖学,古人是分的很清楚的,现代人搞混淆了。现代人比古人幸福多了,有大量高清墨迹本可看。